2025年09月12日公開

中国企業法務の軌跡(12)~台湾有事(3)~

J&Cドリームアソシエイツ 大澤頼人

6.抗日戦争勝利80周年軍事パレード

9月3日に北京で抗日戦争勝利80周年の軍事パレードが行われました。ロシア連邦のプーチン大統領と朝鮮民主主義共和国の金正恩最高指導者が習近平国家主席(以下、習近平主席といいます)を挟んで一堂に会するのは初めてとのことです。

軍事パレードでは習近平主席は抗日戦争には触れず「国家の主権と統一、領土の一体性を断固として守らなければならない」と演説しました。「国家の主権と統一、領土の一体性」には強い響きがあります。中国共産党のローガンはいつも勇ましく人を鼓舞することに長けていると感心しますが、同じ漢字の国なので日本人には伝わりやすいですね。英語圏など漢字のない国では漢字から来る響きが伝わらないでしょう。

「国家の主権と統一」とは二つの意味があると考えられます。一つは国内で今も激しい権力闘争が起きていることです。反習近平に対する牽制の意味を感じます。1966年から約10年間続いた文化大革命のスローガンは「造反有理」「革命無罪」でした。これも漢字国の日本には伝わりやすく、当時、日本では学生運動が華やかりしで、この言葉は日本の学生運動でも頻繁に使われていました。毛沢東はのちに文化大革命とは党内の権力闘争であったと自認しています。毛沢東が四人組や紅衛兵を使って反対勢力を力で押さえつけるのを見て中国は怖いと思った記憶があります。民主派や知識層の人たちは三角帽子を被せられ首から自己批判文をぶら下げられて市中を引き回されていました。さらには農村や炭鉱に下放されました。習近平主席の家族も下放されました。習近平時代は規律違反や贈収賄という名目で反対する勢力や人々を拘束する権力闘争が激しい。さらに一段と激しくなるかもしれません。

もう一つはトランプ政権の米国に対抗するため国内が一致団結することを訴えていると考えられます。特にトランプ関税で中国の経済や市民生活はダメージを受けていますが動揺を見せないようにしています。とりあえず米中首脳会議に注目です。

「領土の統一」とはインドとの国境紛争と台湾併合に妥協しないことを意味していると思います。しかしこの二つの領土問題を同時に戦えば力が分散します。そこで習近平主席は8月30日に天津で開催された上海協力機構首脳会議にインドのモディ首相を招待しました。そこで習近平主席とモディ首相は、両国はライバルではなく開発パートナーであり、両国の相違が紛争に発展してはならないことを確認しました。こういう布石を打てるのが中国の強さ。これによって中国は台湾併合に集中できます。

前回までのコラムで、いわゆる台湾有事は「軍事と非軍事を組み合わせたハイブリット戦」であり、今は「非軍事の認知戦」であること、すでに認知戦は始まっていること、を説明しました。認知戦のレベルはサラミソーセージをスライスするように巧妙に進んでいきます。「領土の統一」をスローガンとして発出した限り認知戦は一層激化すると思えます。少なくとも武力衝突は回避してほしいと願っています。台湾有事のリスクマネジメントは非軍事の認知戦が展開されている今こそ始めるべきで、まさかの軍事衝突が起きた時では手遅れになります。

「国家の主権と統一」「領土の一体性」はこのあと中国全土の学校、職場、農村などで「学習」され価値観が統一されます。中国全土で行われる「学習」は凄い力をもちます。もともと多くの中国人は台湾併合に賛成です。習近平に反対する多くの人とも共有しています。これは過去、日本や英国に領土を奪われた歴史からの教訓で中国人の負の原典とも言えます。同じように台湾併合に反対する国内外の勢力に対しても反スパイ法、反国家分裂法、反外国制裁法という法律を駆使すると思います。

7.10年前の軍事パレード

2015 年に抗日戦争勝利70周年のパレードがありました。習近平主席は旧日本軍との抗日戦争に勝利したことに触れて中国共産党や人民解放軍を称賛し、「中国は永遠に覇権を唱えない、永遠に領土を拡張しようとはしない」と演説しました。今年の演説とは大きく異なります。領土に関しては真逆のことを言っているようです。この10年の間に何があったでしょうか?

かつて鄧小平は毛沢東一人に権力が集中し文化大革命で多くの国民に犠牲を強いたことを反省し、先ず終身制を廃止しました。また鄧小平は常務委員会を作り、意見を異にする太子党や共青団から11人の委員を選び集団指導体制を作りました。

しかし、習近平主席は共産党規約を改正して共産党総書記の任期制限をなくしました。また憲法を改正して国家主席の任期制限もなくしました。常務委員会の委員は自分の腹心で固め集団指導体制を終了させました。これにより権力が習近平主席一人に集中し強固な独裁体制を作り上げました。ではその成果はあったのでしょうか?

この10年間、中国国内では、不動産不況と地方経済の疲弊、ゼロコロナ政策と消費の低迷、給料の未払と企業倒産、多発する労働争議(各地の労働争議はSNSで知ることができますが直ちに削除されます)、米国の関税政策による経済の低迷、失業率の上昇(政府公表は16%だが実態は30%を越える)など良いことがありません。

毛沢東は建国、鄧小平は改革開放による経済発展というレガシーがあります。江沢民と胡錦涛は鄧小平の政策を継承して中国のGDPを世界第2位まで上げたレガシーがあります。しかし習近平には歴史に残る功績が見当たりません。習近平主席は2018年の共産党大会で「習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想」という習近平思想を公式に認めさせましたが、レガシーが伴いません。台湾併合は鄧小平以来言われ続けていますが誰も成し遂げていませんから習近平主席にとっては歴に残るレガシーになるかもしれません。

8.尖閣諸島問題

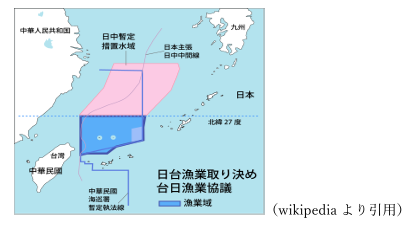

台湾有事が日本有事にもなるという別の視点について触れてみます。習近平主席が言う「領土の一体性」は実は日本の領土にも関わりがあります。それは尖閣諸島の領有権問題です。中国が尖閣諸島の領有権を主張するようになったのは尖閣諸島付近で海底資源が見つかってからで最近のことです。一方、日本と台湾の間には日本政府が尖閣諸島を国有化するより以前から台湾漁民の漁業権に端を発した領有権問題がありました(これを尖閣水合戦ともいいます)。さらに日本による台湾統治の時代もあり、また台湾島を中華民国に返還するということもあり、そこに尖閣諸島が含まれているとかいないとか等(日本の主張は含まれていない)、ここで詳細を書くことは難しいのですが、日台間では尖閣諸島の問題はずっと長く続いていました。

ただ台湾は領有権よりも漁業権に関心があり、2013年4月10日に「日台漁業取り決め」という協定が成立しました。その時の台湾の総統は国民党の馬英九氏です。彼は「領有権失くして漁業権もない」という立場でしたが台湾の漁民の漁業権を確保することを優先しました。しかし彼は台湾の領有権を放棄したわけではありません。台湾は馬英九のあと民進党出身の総統が続きますが、もし次に国民党から総統が誕生すると領有権の問題が復活する可能性はあります。

馬英九氏は国民党総統時代、中国と「九二コンセンサス」を口頭で取り交わしました。いわゆる「一つの中国」に関する取り決めをしました(これにより国民党の李登輝前総統は離党します)。中国が台湾を併合した場合、国民党の立場を承継して尖閣諸島は台湾島と一体であり、よって中国の領土であると宣言する可能性が高いと考えられます。「領土の一体性」は台湾だけでなく日本にも影響を与えると考えられます。日本政府はそれにそなえた理論武装をしているでしょうか?心配ですね。

領海問題について、中国は尖閣諸島に限らずフィリピンの南沙諸島でも紛争を抱えています。中国はフィリピンの排他的経済水域にあるスカボロー礁で人口の島を建設し中国の領土と主張し、さらに自然保護区として漁業を禁止しようとしています。この海域では従前から中国の漁船とフィリピンの漁船が衝突し、そこに中国の海警船が出動して威圧することが続いています。海警船は日本の海上保安庁に該当する海警局に所属する船で自国の領海や排他的経済水域での法執行を目的としていますので、他国の排他的経済水域まで入ることはできません。中国は国際的に認められていない独自の領海の定義があり、海警法を改正して海警船が法執行できるようにしました。中国はこのような法執行を「依法社会」だと言っています。法治社会では法律は国家権力の乱用を防ぐための道具と考えられています。逆に「依法社会」は法律さえあればどのような権力でも行使できます。これが中国の法律の怖さです。我々も中国の法律には権力の行使が関与するという前提で対応する必要があります。

<筆者プロフィール>

大澤頼人(おおさわ・よりひと)

伊藤ハムにおいて約 30 年間企業法務に携わる中で、 1997 年から中国事業にかかわる。同社法務部長(2000 年~2013 年)、同社中国常駐代表機構一般代表(2002 年)、同社中国子会社の董事、監事等を経て、2013 年に J&C ドリームアソシエイツを設立し代表に就任。日本企業の中国ビジネスやグローバルガバナンス体制作りを支援している。同志社大学法学研究科非常勤講師(2006 年~2022 年)、立教大学法学部非常勤講師(2015 年)、上海交通大学客員教授(2008 年~2011 年)、中国哈爾濱市仲裁委員(2018 年~2023 年)、上場企業の社外監査役なども歴任。